Быстрая компенсация сдвигов рН

Буферные системы

Буферные системы – это соединения, противодействующие резким изменениям концентрации ионов Н + . Любая буферная система — это кислотно-основная пара: слабое основание (анион, А – ) и слабая кислота (Н-Анион, H-А). Они минимизируют сдвиги количества ионов Н + за счет их связывания с анионом и включения в плохо диссоциирующее соединение – в слабую кислоту. Поэтому общее количество ионов Н + изменяется не так заметно, как это могло бы быть.

Существует три буферные системы жидкостей организма – бикарбонатная, фосфатная, белковая (включая гемоглобиновую).Они вступают в действие моментально и через несколько минут их эффект достигает максимума возможного.

Фосфатная буферная система

Фосфатная буферная система составляет около 2% от всей буферной емкости крови и до 50% буферной емкости мочи. Она образована гидрофосфатом (HPO4 2– ) и дигидрофосфатом (H2PO4 – ). Дигидрофосфат слабо диссоциирует и ведет себя как слабая кислота, гидрофосфат обладает щелочными свойствами. В норме отношение HРO4 2– к H2РO4 – равно 4 : 1.

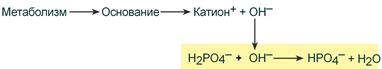

При взаимодействии кислот (ионов Н + ) с двузамещенным фосфатом (HPO4 2‑ ) образуется дигидрофосфат (H2PO4 – ):

Удаление ионов H + фосфатным буфером

В результате концентрация ионов Н + понижается.

При поступлении в кровь оснований (избыток ОН – ‑групп) они нейтрализуются поступающими в плазму от H2PO4 – ионами Н + :

Удаление щелочных эквивалентов фосфатным буфером

Роль фосфатного буфера особенно высока во внутриклеточном пространстве и в просвете почечных канальцев. Кислотно-основная реакция мочи зависит только от содержания дигидрофосфата (H 2 PO 4 – ), т.к. бикарбонат натрия в почечных канальцах реабсорбируется.

Бикарбонатная буферная система

Эта система самая мощная, на ее долю приходится 65% всей буферной мощности крови. Она состоит из бикарбонат-иона (НСО3 – ) и угольной кислоты (Н2СО3). В норме отношение HCO3 – к H2CO3 равно 20 : 1.

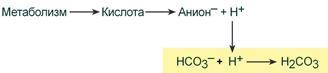

При поступлении в кровь ионов H + (т.е. кислоты) ионы бикарбоната натрия взаимодействуют с ней и образуется угольная кислота:

При работе бикарбонатной системы концентрация водородных ионов понижается, т.к. угольная кислота является очень слабой кислотой и плохо диссоциирует. При этом в крови не происходит параллельного значимого увеличения концентрации НСО3 – .

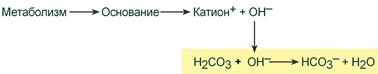

Если в кровь поступают вещества с щелочными свойствами, то они реагируют с угольной кислотой и образуют ионы бикарбоната:

Работа бикарбонатного буфера неразрывно связана с дыхательной системой (с вентиляцией легких). В легочных артериолах при снижении плазменной концентрации СО2 и благодаря присутствию в эритроцитах фермента карбоангидразы угольная кислота быстро расщепляется с образованием CO2, удаляемого с выдыхаемым воздухом:

Кроме эритроцитов, значительная активность карбоангидразы отмечена в эпителии почечных канальцев, клетках слизистой оболочки желудка, коре надпочечников и клетках печени, в незначительных количествах – в центральной нервной системе, поджелудочной железе и других органах.

Белковая буферная система

Белки плазмы, в первую очередь альбумин, играют роль буфера благодаря своим амфотерным свойствам. Их вклад в буферизацию плазмы крови около 5%.

В кислой среде подавляется диссоциация СООН‑групп аминокислотных радикалов (в аспарагиновой и глутаминовой кислотах), а группы NH2 (в аргинине и лизине) связывают избыток Н + . При этом белок заряжается положительно.

В щелочной среде усиливается диссоциация COOH‑групп, поступающие в плазму ионы Н + связывают избыток ОН – ‑ионов и pH сохраняется. Белки в данном случае выступают как кислоты и заряжаются отрицательно.

Изменение заряда буферных групп белка при различных рН

Гемоглобиновая буферная система

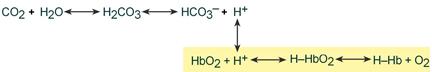

Высокой мощностью в крови обладает гемоглобиновый буфер, на него приходится до 28% всей буферной емкости крови. В качестве кислой части буфера выступает оксигенированный гемоглобин H‑HbO2 . Он имеет выраженные кислотные свойства и в 80 раз легче отдает ионы водорода, чем восстановленный Н‑Нb , выступающий как основание. Гемоглобиновый буфер можно рассматривать как часть белкового, но его особенностью является работа в теснейшем контакте с бикарбонатной системой.

Изменение кислотности гемоглобина происходит в тканях и в легких, и вызывается связыванием соответственно H + или О2. Непосредственный механизм действия буфера заключается в присоединении или отдаче иона H + остатком гистидина в глобиновой части молекулы (эффект Бора).

В тканях более кислый pH в норме является результатом накопления минеральных (угольной, серной, соляной) и органических кислот (молочной). При компенсации pH данным буфером ионы H + присоединяются к пришедшему оксигемоглобину (HbО2) и превращают его в H‑HbО2. Это моментально вызывает отдачу оксигемоглобином кислорода (эффект Бора) и он превращается в восстановленный H‑Hb.

В результате снижается количество кислот, в первую очередь Н2СО3, продуцируются ионы НСО3 ‑ и тканевое пространство подщелачивается.

В легких после удаления СО2 (угольной кислоты) происходит защелачивание крови. При этом присоединение О2 к дезоксигемоглобину H-Hb образует кислоту более сильную, чем угольная. Она отдает свои ионы Н + в среду, предотвращая повышение рН:

Работу гемоглобинового буфера рассматривают неотрывно от бикарбонатного буфера:

Эффективность гемоглобинового буфера напрямую зависит от активности дыхательной системы (Газообмен в легких и тканях).

источник

Буферные системы организма.

Буферные растворы

Цель занятия:

Сформировать у студентов системные знания о буферных растворах, их свойствах, механизме действия, их взаимосвязи и роли в поддержании кислотно – основного гомеостаза организма, наиболее важных показателях кислотно – основного гомеостаза, механизмах его поддержания.

Научить студентов прогнозировать влияние различных факторов на величину рН и буферной ёмкости буферных систем и биологических жидкостей и механизмы действия буферных растворов в зависимости от их типа, количественно рассчитывать величину рН буферных растворов и буферной ёмкости.

Обоснование темы.

Для живых организмов характерно поддержание кислотно-основного гомеостаза на определенном уровне. Это находит выражение в достаточно постоянных значениях рН биологических сред и способности восстанавливать нормальные значения рН при воздействии протолитов. В процессе метаболизма в организме постоянно происходит синтез, распад и взаимодействие огромного количества химических соединений. Все эти процессы осуществляются при помощи ферментов, активность которых связана с определённым значением рН.

Обеспечение постоянства рН крови и других органов и тканей является одним из важнейших условий нормального существования организма. Это обеспечение достигается наличием в организме многочисленных регулирующих систем, важнейшими из которых являются буферные системы. Последние играют основную роль в поддержании КОР в организме как в условиях физиологии, так и патологии.

Кроме того, материал данной темы необходим для изучения последующих тем предмета (потенциометрия, свойства растворов ВМС и т.д.) и таких дисциплин как биохимия, микробиология, гистология, гигиена, физиология, в практической деятельности врача при оценке типа и тяжести нарушений КОР.

Буферные растворы

Одним из основных свойств живых организмов является поддержание кислотно-основного гомеостаза на определенном уровне. Протолитический гомеостаз – постоянство рН биологических жидкостей, тканей и органов. Это находит выражение в достаточно постоянных значениях рН биологических сред (крови, слюны, желудочного сока и т.д.) и способности организма восстанавливать нормальные значения рН при воздействии протолитов. Система, поддерживающая протолитический гомеостаз, включает в себя не только физиологические механизмы (легочную и почечную компенсацию), но и физико-химические: буферное действие, ионный обмен и диффузию.

Буферными растворами называются растворы, сохраняющие неизменными значения рН при разбавлении или добавлении небольшого количества сильной кислоты или основания. Протолитические буферные растворы представляют смеси электролитов, содержащие одноимённые ионы.

Различают в основном протолитические буферные растворы двух типов:

· Кислотные т.е. состоящие из слабой кислоты и избытка сопряженного с ней основания (соли, образованной сильным основанием и анионом этой кислоты). Например: СН3СООН и СН3СООNa — ацетатный буфер

СН3СООН + Н2О ↔ Н3О + + СН3СОО — избыток сопряженного

· Основные, т.е. состоящие из слабого основания и избытка сопряженной с ним кислоты (т.е. соли, образованной сильной кислотой и катионом этого основания). Например: NH4OH и NH4Cl – аммиачный буфер.

Уравнение буферной системы рассчитывается по формуле Гендерсона-Гассельбаха:

рН = рК + ℓg

С – молярная или эквивалентная концентрация электролита (C = V N)

Механизм действия буферных растворов

Рассмотрим его на примере ацетатного буфера: СН3СООН + СН3СООNa

Высокая концентрация ацетат-ионов обусловлена полной диссоциацией сильного электролита – ацетата натрия, а уксусная кислота в присутствии одноименного аниона существует в растворе практически в неионизированном виде.

1. При добавлении небольшого количества хлороводородной кислоты, ионы Н + связываются с имеющимся в растворе сопряженным основанием СН3СОО — в слабый электролит СН3СООН.

Из уравнения (1) видно, что сильная кислота НС1 заменяется эквивалентным количеством слабой кислоты СН3СООН. Количество СН3СООН увеличивается и по закону разбавления В. Оствальда степень диссоциации уменьшается. В результате этого концентрация ионов Н + в буфере увеличивается, но очень незначительно. рН сохраняется постоянным.

При добавлении кислоты к буферу рН определяется по формуле:

рН = рК + ℓg

2. При добавлении к буферу небольшого количества щелочи протекает реакция её с СН3СООН. Молекулы уксусной кислоты будут реагировать с гидроксид-ионами с образованием Н2О и СН3СОО ‾ :

В результате этого щелочь заменяется эквивалентным количеством слабоосновной соли CH3COONa. Количество СН3СООН убывает и по закону разбавления В.Оствальда степень диссоциации увеличивается за счет потенциальной кислотности оставшихся недиссоциированных молекул СН3СООН. Следовательно, концентрация ионов Н + практически не изменяется. рН остаётся постоянным.

При добавлении щелочи рН определяется по формуле:

рН = рК + ℓg

3. При разбавлении буфера рН также не меняется, т.к. константа диссоциации и соотношение компонентов при этом остаются неизменными.

Таким образом, рН буфера зависит от: константы диссоциации и соотношения концентрации компонентов. Чем эти величины больше, тем больше рН буфера. рН буфера будет наибольшим при соотношении компонентов равным единице.

Для количественной характеристики буфера вводится понятие буферной ёмкости.

Буферная ёмкость

Это способность буферной системы противодействовать изменению рН среды.

Интервал значений рН, выше и ниже которого буферное действие прекращается, называется зоной буферного действия.

Она равна рН = рК ± 1

Буферная ёмкость (В) выражается количеством моль-эквивалентов сильной кислоты или щелочи, которое следует добавить к одному литру буфера, чтобы сместить рН на единицу.

В =

nЭ – количество моль-эквивалента сильной кислоты или щелочи,

рНН – начальное значение рН ( до добавления кислоты или щелочи)

рНК – конечное значение рН (после добавления кислоты или щелочи)

На практике буферная ёмкость рассчитывается по формуле:

В =

V – объём кислоты или щелочи,

N – эквивалентная концентрация кислоты или щелочи,

Vбуф.— объём буферного раствора,

О противодействии изменению рН крови свидетельствуют следующие данные. Чтобы сдвинуть рН крови на единицу в щелочную область, нужно прибавить в кровь в 70 раз больше количества NaOH, чем в такой же объём чистой воды. Для изменения рН на единицу в кислую область, следует в кровь добавить в 320 раз больше количества соляной кислоты, чем к такому же объёму чистой воды.

Буферная ёмкость зависит от концентрации электролитов и соотношения компонентов буфера. Наибольшей буферной ёмкостью обладают растворы с большей концентрацией компонентов и соотношением компонентов, равным единице.

Буферная ёмкость артериальной крови 25,3 ммоль/л, венозной – 24,3 ммоль/л, слюна обладает буферной ёмкостью и определяется бикарбонатной, фосфатной и белковой системами. Буферная ёмкость слюны изменяется под влиянием ряда факторов: углеводистая диета снижает буферную ёмкость слюны, высокобелковая диета – повышает её. Поражаемость зубов кариесом меньше у лиц с высокой буферной ёмкостью.

В организме человека действуют белковый, гемоглобиновый, фосфатный и бикарбонатный буферы.

Буферные системы организма.

Он составляет 53 % буферной ёмкости и представлен:

Бикарбонатный буфер представляет собой основную буферную систему плазмы крови; он является системой быстрого реагирования, так как продукт его взаимодействия с кислотами СО2 – быстро выводится через легкие. Помимо плазмы, эта буферная система содержится в эритроцитах, интерстициальной жидкости, почечной ткани.

1. В случае накопления кислот в крови уменьшается количество НСО3 — и происходит реакция: НСО3 — + Н + ↔ Н2СО3 ↔ Н2О + СО2↑. Избыток удаляется лёгкими. Однако значение рН крови остаётся постоянным, так как увеличивается объём лёгочной вентиляции, что приводит к уменьшению объёма СО2

2. При увеличении щелочности крови концентрация НСО3 — увеличивается: Н2СО3 + ОН — ↔ НСО3 — + Н2О.

Это приводит к замедлению вентиляции лёгких, поэтому СО2 накапливается в организме и буферное соотношение остаётся неизменным.

Составляет 35 % буферной ёмкости.

Главная буферная система эритроцитов, на долю которой приходится около 75% всей буферной ёмкости крови. Участие гемоглобина в регуляции рН крови связано с его ролью в транспорте кислорода и СО2. Гемоглобиновая буферная система крови играет значительную роль сразу в нескольких физиологических процессах: дыхании, транспорте кислорода в ткани и в поддержании постоянства рН внутри эритроцитов, а в конечном итоге – в крови.

Она представлена двумя слабыми кислотами – гемоглобином и оксигемоглобином и сопряженными им основаниями – соответственно гемоглобинат- и оксигемоглобинат-ионами:

Оксигемоглобин – более сильная кислота (рКа = 6,95), чем гемоглобин (рКа = 8,2). При рН = 7,25 (внутри эритроцитов) оксигемоглобин ионизирован на 65%, а гемоглобин – на 10%, поэтому присоединение кислорода к гемоглобину уменьшает значение рН крови, так как при этом образуется более сильная кислота. С другой стороны, по мере отдачи кислорода оксигемоглобином в тканях значение рН крови вновь увеличивается.

Буферные свойства ННb прежде всего обусловлены возможностью взаимодействия кислореагирующих соединений с калиевой солью гемоглобина с образованием эквивалентного количества соответствующей калийной соли кислоты и свободного гемоглобина:

Образующийся гидрокарбонат (КНСО3) уравновешивает количество поступающей Н2СО3, рН сохраняется, так как происходит диссоциация потенциальных молекул Н2СО3 и образовавшихся гемоглобиновых кислот.

Именно таким образом поддерживается рН крови в пределах нормы, несмотря на поступление в венозную кровь огромного количества СО2 и других кислореагирующих продуктов обмена.

В капиллярах лёгких гемоглобин (ННb) поглощает кислород и превращается в HHbO2, что приводит к некоторому подкислению крови, вытеснению некоторого количества Н2СО3 из бикарбонатов и понижению щелочного резерва крови, а в тканях отдает его и поглощает СО2.

Кроме того, гемоглобиновый буфер является сложным белком и действует как белковый буфер.

Составляет 5 % буферной ёмкости. Содержится как в крови, так и в клеточной жидкости других тканей, особенно почек. В клетках он представлен солями К2НРО4 и КН2РО4, а в плазме крови и в межклеточной жидкости Na2HPO4 и NaH2PO4. Функционирует в основном в плазме и включает: дигидрофосфат ион Н2РО4 — и гидрофосфат ион НРО4 2- .

Отношение [HPO4 2- ]/[H2PO4 — ] в плазме крови (при рН = 7,4) равно 4 : 1. Следовательно, эта система имеет буферную ёмкость по кислоте больше, чем по основанию.

Например, при увеличении концентрации катионов Н + во внутриклеточной жидкости, например, в результате переработки мясной пищи, происходит их нейтрализация ионами НРО4 2- :

Образующийся избыточный дигидрофосфат выводится почками, что приводит к снижению величины рН мочи.

При увеличении концентрации оснований в организме, например при употреблении растительной пищи, они нейтрализуются ионами Н2РО4 1- :

Образующийся избыточный гидрофосфат выводится почками, при этом рН мочи повышается.

Выведение тех или иных компонентов фосфатной буферной системы с мочой, в зависимости от перерабатываемой пищи, объясняет широкий интервал значений рН мочи – от 4,8 до 7,5. Фосфатная буферная система крови характеризуется меньшей буферной ёмкостью, чем гидрокарбонатная, из-за малой концентрации компонентов крови. Однако эта система играет решающую роль не только в моче, но и в других биологических средах – в клетке, в соках пищеварительных желез, в моче.

Составляет 5 % буферной ёмкости. Он состоит из белка-кислоты и его соли, образованной сильным основанием.

1. При образовании в организме сильных кислот они взаимодействуют с солью белка. При этом получается эквивалентное количество белок-кислоты: НС1 + Pt-COONa ↔ Pt-COOH + NaCl. По закону разбавления В.Оствальда увеличение концентрации слабого электролита уменьшает его диссоциацию, рН практически не меняется.

2. При увеличении щелочных продуктов они взаимодействуют с

Pt-СООН: NaOH + Pt-COOH ↔ Pt-COONa + H2O

Количество кислоты уменьшается. Однако концентрация ионов Н + увеличивается за счет потенциальной кислотности белок-кислоты. поэтому практически рН не меняется.

Белок – это амфотерный электролит и поэтому проявляет собственное буферное действие.

Рассмотрим взаимодействие буферных систем в организме по стадиям:

1. В процессе газообмена в легких кислород поступает в эритроциты, где протекает реакция:

2. По мере перемещения крови в периферические отделы кровеносной системы происходит отдача кислорода ионизированной формой HbO2 —

Кровь при этом из артериальной становится венозной. Отдаваемый в тканях кислород расходуется на окисление различных субстратов, в результате чего образуется СО2, большая часть которого поступает в эритроциты.

3. В эритроцитах в присутствии карбоангидразы со значительной скоростью протекает следующая реакция:

4. Образующийся избыток протонов связывается с гемоглобинат-ионами:

Связывание протонов смещает равновесие реакции стадии (3) вправо, вследствие чего концентрация гидрокарбонат ионов возрастает и они диффундируют через мембрану в плазму. В результате встречной диффузии ионов, отличающихся кислотно-основными свойствами (хлорид-ион протолитически неактивен; гидрокарбонат ион в условиях организма является основанием), возникает гидрокарбонатно-хлоридный сдвиг. Этим объясняется более кислая реакция среды в эритроцитах (рН = 7,25) по сравнению с плазмой (рН = 7,4).

5. Поступающие в плазму гидрокарбонат-ионы нейтрализуют накапливающийся там избыток протонов, возникающий в результате метаболических процессов:

6. Образовавшийся СО2 взаимодействует с компонентами белковой буферной системы:

СО2 + Рt-NH2 ↔ Pt-NHCOOH ↔ H + + Pt-NHCOO —

7. Избыток протонов нейтрализуется фосфатным буфером:

8. После того как кровь вновь попадает в легкие, в ней увеличивается концентрация оксигемоглобина (стадия 1), который реагирует с гидрокарбонат-ионами, не диффундировавшими в плазму:

Образующийся СО2 выводится через легкие. В результате уменьшения концентрации НСО3 — ионов в этой части кровеносного русла наблюдаются их диффузия в эритроциты и диффузия хлорид-ионов в обратном направлении.

9. В почках также накапливается избыток протонов в результате реакции:

который нейтрализуется гидрофофат-ионами и аммиаком (аммиачный буфер): H + + NH3 ↔ NH4 +

Таким образом, гемоглобиновая система участвует в двух процессах:

· Связывание протонов, накапливающихся в результате метаболических процессов;

· Протонирование гидрокарбонат-ионов с последующим выделением СО2

Гемоглобиновую буферную систему можно рассматривать как одно из важнейших звеньев в транспорте СО2 из тканей в легкие.

Следует отметить, что на поддержание постоянства рН различных жидких систем организма оказывают влияние не столько буферные системы, сколько функционирование ряда органов и систем: легких, почек, кишечника, кожи и др.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10467 —

источник